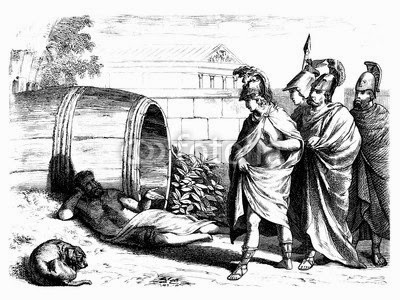

Alexandre le Grand vint rendre visite au philosophe cynique Diogène à Corinthe et lui dit : « Demande-moi ce que tu désires le plus ! », Diogène répondit : « Écarte-toi de mon soleil ! »

Comment un pouvoir qui, relativement à l’époque, est déjà d’ampleur mondiale, peut-il être ainsi mis en échec par un simple individu démuni ? Que peut nous apprendre cette scénette sur le pouvoir et ses limites ?

« Demande-moi ce que tu désires le plus ! »

Le pouvoir caractérise une position sociale qui permet de déterminer les comportements d’autrui. Le pouvoir permet de satisfaire les trois passions principales qui, régulièrement, grèvent les rapports sociaux : la gloire, la richesse et la domination. Ces passions entraînent inévitablement les individus dans une interminable compétition. La position de pouvoir acquise par un individu marque son niveau de gain dans cette compétition. À l’époque de notre scénette, l’empereur Alexandre de Macédoine est le grand gagnant de cette compétition.Pourquoi va-t-il se confronter à un va-nu-pieds philosophe qui est justement celui qui a renoncé à toute compétition et n’a donc aucun pouvoir ?

Parce que Diogène, s’il n’a aucun pouvoir, a quand même une grande influence sociale, qu’il a acquise, en dehors de toute compétition, par sa manière de vivre dans la cité et par sa parole. On comprend que ce type d’impact sur la vie sociale ne puisse être nommé « pouvoir » sans amener à une grande confusion. On peut lui réserver le terme de « puissance ». Diogène a une puissance sociale.

La logique du pouvoir, c’est de l’emporter dans l’accès à des biens rares qui sont poursuivis par d’autres (être le premier, avoir plus d’argent, etc.). Cela implique toujours de soustraire des biens aux autres.

La logique de la puissance, c’est de dispenser à autrui un bien que possède seul celui qui est puissant. La puissance n’enlève rien à autrui, au contraire elle permet toujours de donner.

Diogène apporte sa vision du monde et sa lucidité critique sur la société de son époque à ses congénères. Et Alexandre est attiré par Diogène comme le papillon de nuit est attiré par la lumière.

Pourquoi ? Parce qu’il sait que son pouvoir immense est quelque part impuissant. Le pouvoir est en effet toujours une emprise sur le comportement d’autrui par défaut. En effet, le soumis au pouvoir est toujours le vaincu, celui qui n’a pas gagné dans la compétition pour la gloire, la richesse ou la domination. C’est pourquoi le pouvoir est toujours précaire, instable : les soumis n’oublient pas ce qu’ils ont convoité, ont appris de leur échec, et attendent l’occasion favorable. Cette précarité du pouvoir est d’ailleurs proportionnelle a son importance. Plus on est en vue, plus on attise les convoitises, plus on multiplie les rivaux. Alexandre allant voir Diogène dans Corinthe a besoin d’être accompagné par sa garde personnelle.

Mais l’on est soumis à un pouvoir qu’autant que l’on s’implique dans les valeurs qu’il promeut. Il est aussi possible que l’on se désintéresse de ces passions communes que sont la gloire, la richesse et la domination ; il est possible que la compétition pour le pouvoir indiffère. Ceux qui adoptent une telle attitude restent hors de prise du pouvoir (sauf menées de pure violence de celui-ci ; mais un pouvoir qui ne peut s’exercer que par la violence est un pouvoir en échec : il ne dure pas) : ils sont proprement « insoumis ». Hé bien, justement, le philosophe cynique, comme Diogène, est exemplairement l’un d’eux. Par son existence il montre que le pouvoir est aussi totalement dépendant de l’adhésion des individus aux valeurs qui motivent l’état de compétition dont il procède.

Pourquoi Alexandre vient-il interpeller Diogène ? Parce qu’il a besoin d’une adhésion positive à ce qu’il est. Comme il a entendu parler de Diogène par sa réputation, sans doute envie-t-il la puissance de cet homme sans pouvoir. Alexandre voudrait bien aussi éprouver un sentiment de puissance !

Être puissant c’est être en capacité de donner ce que soit seul on peut donner. Parce qu’il est celui qui a le plus de pouvoir, Alexandre est celui qui, du point de vue des biens liés aux passions humaines, peut le plus donner. D’où son injonction à Diogène : « Demande-moi ce que tu désires le plus ! »

« Écarte-toi de mon soleil ! »

Alexandre le Grand fait ainsi une offre de don à Diogène le Cynique.Mais comme il n’a de notion de ce qui est bien que dans le cadre de la course au pouvoir à laquelle il a voué sa vie, il n’envisage de donner que des biens qui consacrent la richesse, la gloire et la domination. Il s’attend donc à ce que Diogène lui demande une rente à vie, une jolie propriété avec jardin où il pourrait recevoir ses disciples, une place de pouvoir dans l’administration de l’empire (ministre de la culture ?…), un accès à son parc de « favorites », etc.

Il se sentirait ainsi justifié de sa course au pouvoir, et des violences qui l’accompagnent : « Tu vois, c’est seulement parce que j’ai acquis ce pouvoir que je puis te protéger, toi, philosophe ! ». Mieux même, il serait conforté dans ses valeurs en arrimant, par son don, le philosophe à l’une ou l’autre des passions de pouvoir (gloire, richesse ou domination). Diogène ne serait plus un insoumis.

Non seulement l’offre à Diogène ne coûte quasiment rien à Alexandre, mais elle le délivre, un temps, de son impuissance – car on sait que les passions nous mènent et ne nous laissent jamais contents. Elle confirme le sens qu’il donne à sa vie. Elle parfait son pouvoir en transformant un contestataire en affidé.

D’ailleurs, l’offre de don d’Alexandre n’est peut-être qu’une manière habile de quitter le domaine de la compétition pour y revenir de manière encore plus gagnante.

Debout, avec ses attributs vestimentaires d’empereur, surplombant le philosophe couché n’ayant que sa couverture, Alexandre est parfaitement à l’aise. Mais il ne l’est que dans la mesure où il est persuadé que les valeurs qu’il met en offre, concrétisées par ces biens qu’il a consacré sa vie à poursuivre et qui font la supériorité sociale d’un homme, sont des valeurs qui doivent s’imposer à tous : des valeurs objectives.

Or, à partir du moment où Diogène répond « Écarte-toi de mon soleil ! », elles ne le sont plus !

Là est précisément le cuisant de la claque que constitue la répartie de Diogène.

Alexandre le Grand apprend tout à la fois qu’il est faux que l’homme à ses pieds ne puisse être qu’en attente de ses bienfaits, qu’il est même faux qu’il puisse être en attente tout court, que bien au contraire il avait tout ce qu’il lui faut jusqu’au moment où la silhouette impériale est venu faire ombre sur lui, et qu’il n’est en ce moment pour cet homme rien d’autre qu’un obstacle aux rayons solaires.

Le système de valeur qui donne sens à la vie de l’empereur est ainsi discrédité. C’est la clef de voûte de l’arc de triomphe impérial qui chancelle.

« Écarte-toi de mon soleil ! » C’est la formule de l’échec de l’idéologie. L’idéologie est le système de valeurs qui émane des pouvoirs dominants dans la société et qui requiert d’être partagé par tous pour que ces pouvoirs durent et prospèrent. C’est pourquoi les pouvoirs sociaux – nous parlons bien de pouvoir et non de puissance – toujours ont recours à des mises en scène qui frappent l’imagination, que ce soit sous forme de récits ou d’images (animées ou non), pour magnifier les valeurs idéologiques (pensons, comme exemple, à l’histoire régulièrement resservie, du gagnant au Loto).

La lumière du soleil est ici d’abord le bien qui échappe à la logique de la compétition parce qu’il est, par nature, également disponible pour tous. La lumière du soleil est hors de prise de l’idéologie.[1]

Il y a donc 24 siècles, en 4 mots, Diogène le Cynique pulvérisait l’idéologie. Le mystère est qu’elle puisse être encore si efficace aujourd’hui. Les humains semblent embarqués dans les mêmes valeurs passionnelles – quoique la cupidité (« faire du fric ») ait désormais pris la préséance sur la domination – engendrant la même course généralisée au pouvoir. Alors même qu’il est avéré que cette logique passionnelle mène désormais tout droit dans le mur de désastres écologiques majeurs.

Le complexe d’Alexandre

La réponse est que nous sommes peut-être, en une part de nous-mêmes, tous des Alexandre.Nous sommes tous des Alexandre d’abord parce que nous participons tous des passions de gloire de richesse et de domination, qui sont des passions qui s’enracinent dans des désirs infantiles communs – on peut les considérer comme étant déterminés phylogénétiquement : l’enfant devait s’imposer au milieu d’une fratrie qui était souvent nombreuse.

D’autre part, l’idéologie a pu survivre à la critique Cynique parce qu’elle bénéficie d’une racine profonde dans le psychisme humain. C’est la propension à croire. Cette propension est naturellement présente chez l’enfant qui, dès l’acquisition du langage, a besoin de trouver un sens à sa vie et quête la réponse à travers ses questions à ses proches (« Pourquoi … ? », « Est-ce que c’est bien ? », etc.). Il adhère aux réponses qui lui sont proposées – religieuses ou autres – par confiance envers ceux qui le lui délivrent. Il s’agit donc d’une adhésion par croyance, et non par raison. Ainsi le premier système de valeurs de tout être humain n’est pas réfléchi rationnellement : il relève de la croyance. Or, tout pouvoir sait qu’il peut d’autant mieux se faire accepter qu’il suscite l’imaginaire de la relation de l’enfant aux parents, en particulier au père. C’est en favorisant cette attitude régressive qu’il peut faire accepter sa bonne parole sur les valeurs en court-circuitant l’esprit critique, c’est-à-dire par croyance. Ainsi tout pouvoir s’impose d’autant plus facilement par son idéologie qu’il réactive à son endroit les désirs infantiles vis-à-vis des parents.

Bien qu’il soit l’homme du plus grand pouvoir, Alexandre fait l’enfant par son adhésion aveugle à l’idéologie dont il hérite de sa culture : bien qu’il soit attiré par la puissance de Diogène, il ne peut concevoir d’autres valeurs que celles de la société guerrière qui l’a vu naître. Par contre Diogène est adulte parce qu’il exprime la puissance sociale que lui donne sa faculté proprement humaine de réfléchir sur les valeurs finales qui doivent orienter la vie de la cité. Aristote enseignait, à la même époque, que « l’homme est un animal politique » parce qu’il doit réfléchir collectivement en quoi consiste « le bien et le juste » (Politique I, 1). Ce qui signifie que la politique sous l’emprise de l’idéologie – qui est la politique comme course au pouvoir – n’est pas encore véritablement la politique puisqu’elle ne réfléchit pas les valeurs finales de la vie collective. Elle n’est qu’une singerie plus sophistiquée des luttes pour la domination dans les sociétés animales.

Mais l’être humain est complexe. Il peut être sur des positions régressives et passionnelles en certaines circonstances et, en d’autres, sur des positions raisonnables. Tout le problème est de savoir pourquoi, alors qu’ils possèdent les outils intellectuels de critique de la croyance (ne serait-ce que par la généralisation de l’enseignement public), les hommes concrétisent si souvent les valeurs issues de l’idéologie, surtout lorsqu’il s’agit des choix importants de leur vie.

On peut faire l’hypothèse qu’opère ici un phénomène bien particulier, une sorte de croyance sur la croyance en l’idéologie, comme une « méta-idéologie ». Car il y a un déterminisme social qui incline au consensus sur les valeurs fondamentales de notre société. En effet, comme le laissaient pressentir les citations d’Aristote plus haut, on peut poser qu’une société, au sens d’unité politique, se définit essentiellement par la référence à un système de valeurs fondamentales, celui qui, justement, est pris en charge par l’idéologie. Or, tout homme a besoin de se sentir appartenir à une société – ce qu’on appelle aussi son désir de sociabilité. Lorsqu’il y a une décision collective a prendre, il est donc important pour lui de retrouver ce consensus fondamental par lequel il fait société. C’est ainsi que la croyance en l’idéologie a tendance à se doubler d’une croyance que les autres membres de la société doivent croire aussi en l’idéologie : telle est cette méta-idéologie qui renforce l’emprise de l’idéologie.

Ainsi lorsqu’il s’agit de prendre une décision collective, par exemple, pour une commune, d’accepter ou non la proposition d’implantation d’une unité de production industrielle, on peut être assuré qu’aujourd’hui la plupart des membres du conseil municipal possèdent les arguments justifiant l’opposition au projet : paysage enlaidi, cortège d’équipements écocidaires, travail épuisant, répétitif et déshumanisé, accentuation des pressions humaines sur la biosphère à la fois du côté de la prédation (matières premières) et du côté des rejets des déchets (objets consommés), etc. Pourtant tout le monde actualisera les thèses dont il pense qu’elles font consensus et se pliera aux arguments idéologiques bien connus de la croissance (autrement dit des revenus supplémentaires pour la commune) et des emplois. Tout se passe comme si chacun devait s’obliger à reconnaître que « L’entreprise X nous apporte ce que nous désirons le plus ! » de peur se s’exclure socialement. Et s’il existait un Diogène contemporain pour répondre : « Écarte-toi de mon paysage ! », il serait vite rendu inaudible par les vociférations de ses concitoyens.

Mais l’important pour nous est de savoir que ces Diogène potentiellement existent et peuvent être nombreux, très nombreux, comme on le voit en certaines luttes, montrant que le monopole de l’idéologie sur la vie politique est destructible, et qu’une vie politique authentiquement humaine peut se développer.

En effet, d’une part l’histoire de la pensée apporte à l’homme contemporain tous les outils critiques pour démonter les idéologies. D’autre part les déterminismes sociaux ne sont pas une fatalité. On sait que l’homme est l’être vivant qui peut toujours s’extraire des déterminismes qui dirigent spontanément ses comportements : il est par exemple le seul vivant qui peut jeûner ou faire vœu de chasteté.

* * *

En psychologie un « complexe » est un nœud de désirs à forte valeur affective, s’enracinant dans l’enfance, partiellement ou totalement inconscients, et qui conditionnent le comportement d'un individu. On peut parler de « complexe d’Alexandre » pour rendre compte de la propension générale à adhérer de manière aveugle aux valeurs de l’idéologie, celles qui poussent à rechercher la gloire, la richesse et la domination, et qui, pour cela, engendrent une compétition pour le pouvoir qui met collectivement les hommes dans l’excès et la destruction.

Le complexe d’Alexandre met en jeu des désirs régressifs comme nos passions communes pour la rivalité et le pouvoir, notre propension à croire en un système de valeur émanant d’un pouvoir établi et notre désir de socialité.

Mais prendre connaissance du complexe d’Alexandre, n’est-ce pas déjà ne plus être simplement pris en lui ?2]

[1] L’idée que le bonheur réside dans la recherche des biens qui échappent à l’idéologie (c’est-à-dire qui sont naturellement disponibles également pour tous) est déjà indiquée par ce précepte partagé par l’ensemble des penseurs de l’Antiquité qu’« il faut vivre en conformité avec la nature ». Ce principe éthique est précisé par une condamnation des comportements d’excès, ce que les Grecs appellent ubris. L’ubris renvoie aux passions, elle en est la manifestation objective. Ces comportements, qui bousculent l’ordre de la nature, ne peuvent qu’engendrer du malheur. Or, à partir de son règne, l’empereur Alexandre est considéré par les penseurs comme emblématique de ces comportements excessifs qui génèrent derrière eux un cortège de malheurs. Que penseraient nos ancêtres grecs de nos sociétés marchandes en lesquelles l’excès est devenu comme la norme ?

[2] On peut concevoir une société organisée selon des valeurs un peu plus réalistes que les passions qui sécrètent la rivalité. Une telle société permettrait d’avoir confiance en l’avenir ; elle aménagerait la possibilité pour chacun de satisfactions plus humaines (voir à ce propos la distinction travail/œuvre). Elle pourrait organiser divers types de jeux de compétition (à l’instar du « Monopoly ») permettant aux plus accrochés à la gloire, la richesse ou la domination, de satisfaire leur addiction à la compétition pour le pouvoir, sans dommages pour leurs congénères et l’environnement (d’une manière générale le sport et tous les jeux agonistiques, jouent déjà ce rôle). Certes, l’homme restant ce qu’il est, l’attrait pour gloire, richesse et domination n’aurait pas disparu en chacun. Mais n’étant pas valorisées socialement, les satisfactions correspondantes (par exemple pour l’auteur d’une œuvre à succès) n’adviendraient que par surcroît et se dispenseraient d’un affichage public supplémentaire redondant et incontinent, tel qu’on le pratique aujourd’hui pour des besoins idéologiques.